循環器内科

成人先天性心疾患(ACHD)外来

1)はじめに

先天性心疾患とは、生まれつき心臓に異常がある状態です。近年の診断・治療技術の進歩により、多くの先天性心疾患患者が成人期を迎えることができるようになりました。成人先天性心疾患Adult Congenital Heart Disease (ACHD)の患者さんの多くは、症状なく日常生活を送ることができますが、成人期~高齢期には小児期とは異なる合併症や健康問題が発生することが多く、専門的な診療が必要です。当外来では、循環器内科の専門医が患者さん一人ひとりの病状を確認し、必要な管理、治療を提供し、安心して日常生活を送れるようサポートいたします。

2)対象となる患者さん

子供のころになんらかの先天性心疾患に対して手術をお受けになった方や成人になっても未治療の先天性心疾患を有してる方が対象です(高校生以上)。なお、症状の有無は問いません。

3)当院の特色

循環器内科、心臓外科によるハートチーム体制(低侵襲心臓・血管病治療センター)を生かして、患者さんが最大限の利益を得られるような治療法の選択、質の高い医療を提供することを目標に診療にあたっております。

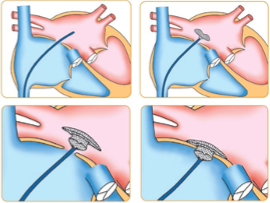

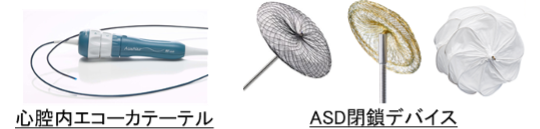

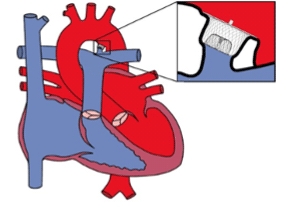

経カテーテル的ASD閉鎖術について

- 開胸手術を必要としない低侵襲なカテーテル治療です。

- 高齢のため体力が低下している患者様や、他の疾患のリスクを持った患者様も対象となる治療法です。

- 大腿静脈からアプローチを行い、経食道心エコーや心腔内エコーを活用し安全に治療を行います。

※カテーテル治療不適当例は低侵襲手術(MICS)をご提案しております。

-

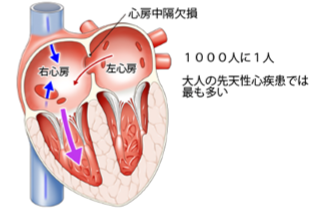

Qどのような方が対象となりますか?

- 右心負荷所見(心エコーで右室拡大)を認める方

- 心不全や息切れなどの症状がある方

- 心房細動などの上室性不整脈を合併している方

- 奇異性脳塞栓の既往がある方

-

Q症状がなくても治療が必要ですか?

- はい。多くの場合、右心負荷初見があっても無症状です。

欠損孔を閉鎖すると疲れにくくなったと自覚される方がほとんどです。

- はい。多くの場合、右心負荷初見があっても無症状です。

経カテーテル的PDA閉鎖術について

- 全身麻酔を必要としない低侵襲なカテーテル治療です。

- 高齢のため体力が低下している患者様や、他の疾患リスクを持った患者様も対象となる治療法です。

- 大腿動脈・静脈アプローチにより治療を行います。

- 入院期間は3泊4日です。

-

Qどのような方が対象となりますか?

- 心雑音(連続性雑音)が聴取される方

- 心不全や息切れなどの症状がある方

- 左房・左室拡大や心房細動を合併している方

-

Q高齢者でも治療が必要ですか?

- はい。将来的な心不全や心房細動の発症を最小限に抑制することができます。

4)診療内容

問診、身体診察や心電図、レントゲン検査、各種画像診断(心エコー、CT、MRIなど)から病態の評価を行います。患者さんに必要な日常生活管理、治療内容を検討し、必要に応じて心不全診療チーム、不整脈センター、低侵襲心臓・血管病治療センター、心臓血管外科、遺伝子診療センターなどと連携を行います。

5)患者さんへ

成人先天性心疾患の方(未治療)は、生まれた時から異常を持っているため、体がその状態に慣れてしまっており自覚症状を感じないことがほとんどです。また、子供のころに手術を受けたが、病院への受診がしばらくなくなってしまった方も一度、現在の状態を確認することをお勧めします。早期発見、早期対応が大切です。

6)医療機関の先生方へ

毎週木曜日午前に循環器内科外来の中の専門外来として成人先天性心疾患(ACHD)外来を開設しております。先天性心疾患でお困りの患者さんがいらっしゃれば、ぜひご紹介ください(医療連携推進センター 03-5339-3808)。特に成人、高齢になって診断されることの多い心房中隔欠損症(無症状でも治療適応となることが多い疾患です)や幼少期に治療、手術(カテーテル閉鎖や心内修復術)を受けたが、しばらく検査をしていない患者さんがおられましたら、一度ご紹介下さい。専門家として適切かつ丁寧にご対応させていただきます。ご紹介方法の詳細は「患者さん紹介について」のページをご参照下さい。なお、当外来宛ての診療情報提供書は事前にお送り頂けますと当日の診療がスムーズになります。

※診療情報提供書宛先:循環器内科 金澤 英明(かなざわ ひであき)

7)外来日・場所・担当医

木曜日午前、循環器内科外来

担当医:

循環器内科 金澤 英明(かなざわ ひであき)(日本成人先天性心疾患学会専門医)

8)受診方法

- 既になんらかのご病気で当院に通院されている患者さん(当院の診察券をお持ちの方)は現在の担当医に当外来の受診希望の旨をお伝え下さい。

- 現在まで当院を受診されたことがない患者さん(当院の診察券をお持ちでない方)は現在通院中の医療機関(特にない場合はご近隣のクリニックなどでも可)に当外来宛ての診療情報提供書(紹介状)を作成してもらい受診予約をして下さい。