大腸がんの治療には、手術、化学療法(抗がん剤治療)、放射線治療、免疫療法があり、患者さんと相談しながらそれぞれにあった治療が選択されます。

0期から1期までに対しては下部消化管内視鏡(大腸カメラ/ファイバー)による治療あるいは手術を行います。

2期から3期に対する治療の中心は手術です。状況によって化学療法(抗がん剤治療)をお勧めすることもあります。

4期に関しては化学療法(抗がん剤治療)を中心に必要に応じて手術を行います。

手術療法

進行大腸がんに対して根治(完全に治ること)が期待できる唯一の治療法です。

手術の方法として以下のものがあげられます。

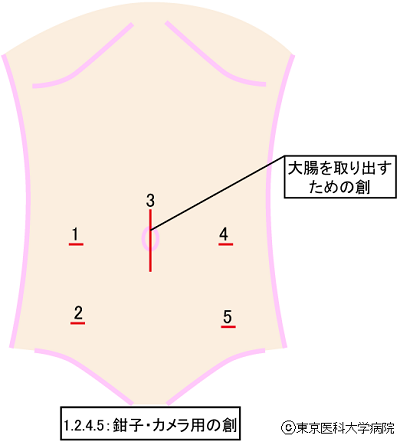

A腹腔鏡手術

現在多く行われている手術方法です。

開腹手術よりも患者さんの身体への負担が少ないことが大きな利点です。腫瘍の性状(極端に大きいなど)や患者さんの状態(腹腔内の癒着など)により困難となる場合は適用できないことが欠点です。

B開腹手術

古くから行われてきた手術であるため標準手術といえます。患者さんへの負担がやや大きいことがデメリットですが、比較的短時間で施行可能です。

Cロボット支援手術(直腸がんのみ保険適用)

東京医科大学病院では、2010年からダヴィンチサージカルシステム(INTUITIVE社)を導入し、ロボット支援手術を行っています。現時点(2020年8月)で最新機種のダヴィンチXi 2台が稼働しています。

2019年から直腸がんの手術に保険適用となりましたが、様々な条件があり保険を適用できる医療機関は限定されております。当院では直腸がんに対する手術に保険適用することが可能です。

ダヴィンチは腹腔鏡手術や開腹手術に比べ、手術時間が長くなりますが、より精密な手術ができます。

(ロボット支援手術風景)

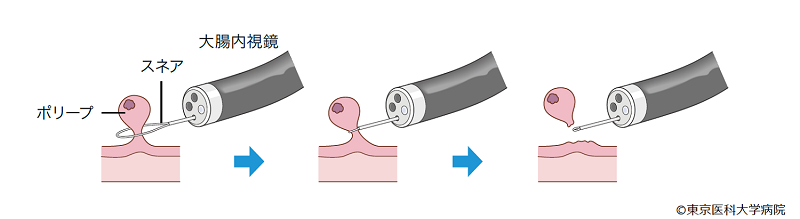

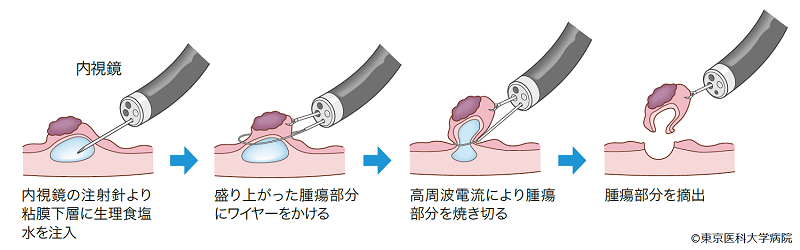

D下部消化管内視鏡(大腸カメラ/ファイバー)による治療

肛門から内視鏡を挿入し腫瘍を切除します。

対象が早期がんの一部に限られますが、患者さんへの負担が少ないことが利点です。

いずれの手術方法にも利点、欠点が存在するため、患者さん個々に適した手術を選択することが重要です。

当院では①安全性、②確実性、③低侵襲(患者さんへの負担を少なく)性、④整容(傷痕がきれい)性の優先順位を守りながら、患者さんに最適な手術をご提案します。

化学療法(抗がん剤治療)

抗がん剤は血管の中を流れ全身に行き渡るため、がんの発生場所にかかわらず効果が期待できます。(ただし、防御機構がある脳には薬剤は到達しません)そのため手術で取り除けないような4期の大腸がんに対して適した治療方法であり、余命を伸ばす効果が確認されています。しかし根治(完全に治ること)できる可能性は高くありません。3期の大腸がんでは、手術の前後に抗がん剤治療を行うことにより、再発を抑えることが期待できます。

ほとんどの患者さんは、抗がん剤の副作用について不安を感じていますが、大腸がんの抗がん剤治療で用いる薬剤は種類が多くあり、個人差はありますが、副作用をほとんど感じない患者さんもいます。

当院では患者さんと相談しながら、様々な抗がん剤の中からその方に適した治療法をご提案します。

放射線療法

直腸がんの一部と転移したがんの一部に行います。

腫瘍を小さくしたり、痛みを和らげたりする効果が期待できます。

ただし、根治(完全に治ること)できる可能性は高くありません。

免疫療法

大腸がんでは抗がん剤の効果が得られなくなった患者さんの一部の方に対してのみ対象となります。効果が見込める方は全体の10%未満であるため、特殊な検査で効果が見込める方に対してのみ行う治療です。

最終更新日:2023年2月10日