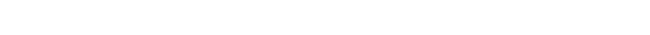

乳房の構造と乳がんの発生

乳房は、乳腺組織と、それを支える結合組織、脂肪組織などから構成されています。乳腺は、特殊な汗腺組織であり、乳汁を分泌するという働きを担っています。さらに、乳腺は、小葉と乳管から構成される「腺葉」が集まって構成されており、15-20の腺葉からできています。乳汁は小葉で産生され、乳管という通路を通って乳頭まで運ばれます。乳がんは、乳腺組織に発生し、そのうち95%は乳管に、5%は小葉に発生します。乳管内に発生する乳がんを乳管癌といい、小葉内に発生する乳がんを小葉癌といいます。乳腺があれば、乳房内のどこにでも乳がんは発生しますが、乳房の上外側が乳がんの好発部位で、乳がんの半分がここに発生します。

乳がんのリスク

乳がんの発生には、エストロゲンという女性ホルモンが関連しています。エストロゲンに暴露される機会が増える原因として、初潮が早い、閉経が遅い、出産・授乳経験がないことなどがあげられ、閉経後の女性ホルモン補充療法や経口避妊薬の使用もリスクとなります。そのほか、生活習慣に関しては、閉経後の肥満やアルコールなども乳がんのリスクとして知られており、逆に運動はリスクを低下させるといわれています。また、乳がんの家族歴や良性乳腺疾患の既往もリスクになります。

乳がんの自覚症状

乳がんの自覚症状として、乳房のしこり、乳頭からの血性(暗赤色)分泌、皮膚のひきつれ、えくぼのような皮膚のくぼみなどがあります。一方、乳房痛や乳房の張り感は良性の症状であることが大半です。乳がんでは自覚症状を伴わないことも多いため、定期的な検診受診が重要となります。

乳がんの統計

日本における最新がん統計では、女性におけるがん罹患率において乳がんは1位であり、がん死亡率は女性において5位となっています。女性における乳がんの累積罹患リスクは9%で、これは約11人に1人という計算になります。日本における乳がん好発年齢は40代後半~50代前半とされています。

(国立がん研究センターがん情報サービスにより引用)

乳がんの検査と診断

視診・触診

乳房を観察し、左右差、隆起やくぼみ、赤くなっていないかなどを確認します。触診では、しこりがあるかどうか、乳頭からの出血や分泌物はあるか、わきのリンパ節の腫れがあるか、などを調べます。

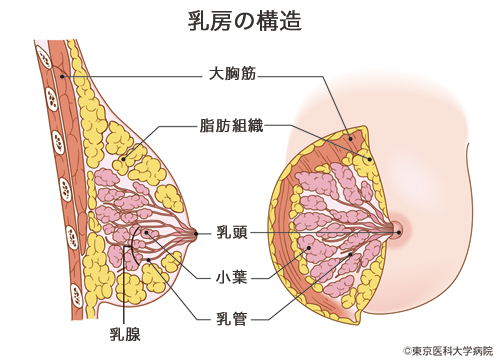

マンモグラフィー

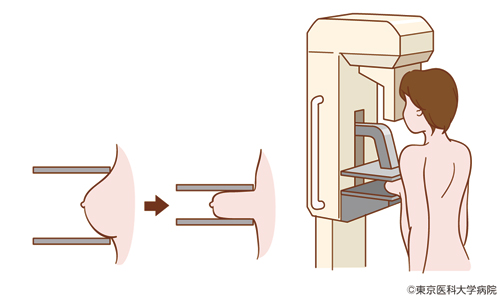

超音波検査(エコー)

乳房にプローブ(探触子)をあてて、周波数の高い超音波を送り、乳房内部から返ってくる音波の変化をコンピューターで画像に変換し、その断面図を見るものです。若い女性のような乳腺の多い場合に有用な検査です。多くの場合、しこりの形や境目部分の状態などにより、良性か悪性かを判断することができます。

病理検査

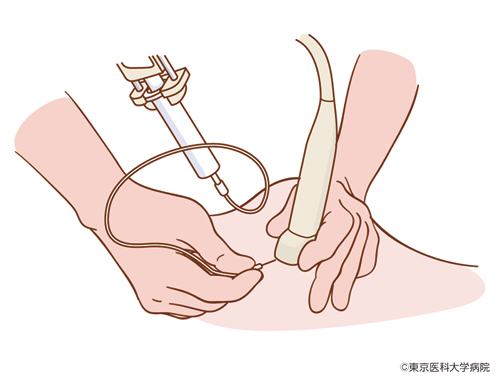

●細胞診

しこりから吸い取った細胞や乳頭からの分泌物を顕微鏡で観察し、良性か悪性かを診断するための検査です。検査には穿刺吸引細胞診、乳汁(乳頭分泌物)の細胞診などがありますが、よく行われているのが穿刺吸引細胞診です。 穿刺吸引細胞診はマンモグラフィーや超音波(エコー)でしこりの位置を確認しながら、直径0.7~0.8mmの細い針をしこりに刺し、注射器でその細胞を吸い取ります。とくに麻酔の必要はなく、準備も含めて検査時間は数分です。

●組織診

生検とも呼ばれる組織診は、組織(細胞のかたまり)の一部を採取し、顕微鏡で観察し、良性か悪性かを判断するための検査です。細胞診よりも正確な判断ができることから、組織診が増えています。

組織診には、注射針よりも太い針をしこりに刺して組織を採取する針生検、より多くの組織を採取する吸引式針生検、外科的にメスで組織を採取する外科的生検などがあります。いずれも局所麻酔下に行います。それぞれの患者さんの病変に合わせて選択しますが、ほとんどの場合、針生検を行います。

遺伝子検査

乳がん患者の5-10%が、遺伝性であると言われています。遺伝性乳がんを考慮すべき状況としては、若年発症、トリプルネガティブ乳がん、卵巣がんの併発、などがあります。遺伝性乳がんの可能性が疑われる場合、BRCA1、BRCA2という2つの遺伝子の検査を受けることが可能です。この遺伝子のどちらかに生まれつきの変異があると、乳がんや卵巣がんになる可能性が高まります。当院では、患者さんの状況に応じて、遺伝専門医による遺伝カウンセリング後、遺伝子検査が可能です。検査は採血によって行われ、白血球から遺伝子を取り出し、変異の有無を調べます。

乳がんのステージ

病期分類(TNM分類)

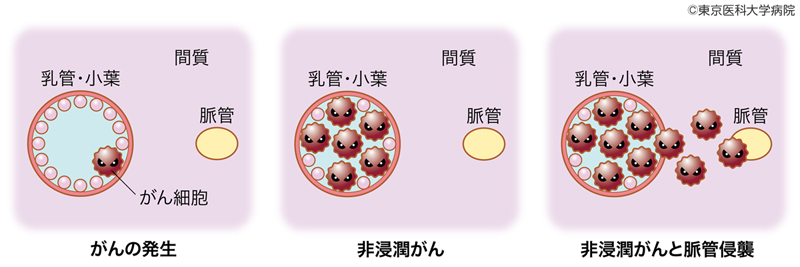

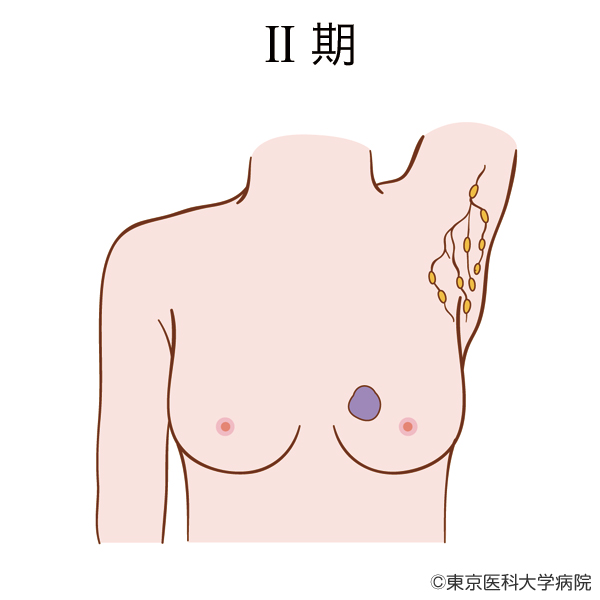

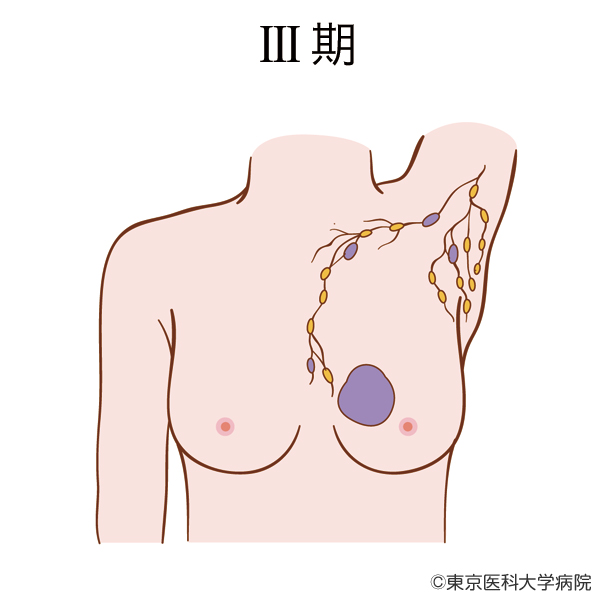

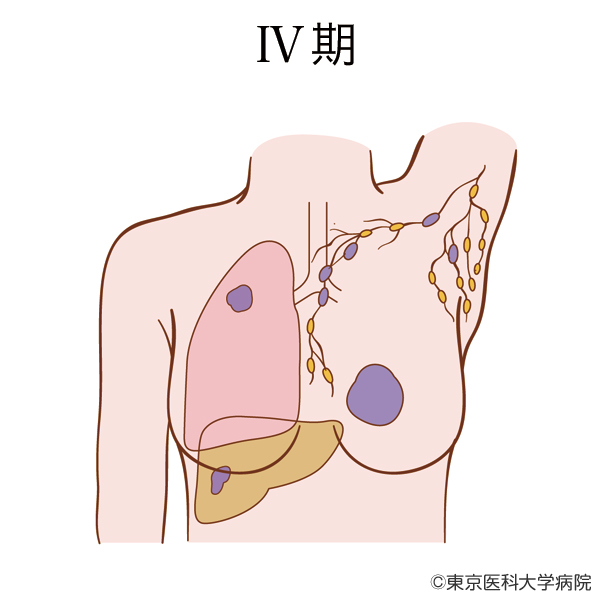

浸潤の有無、乳房のしこりの大きさ(T)、乳腺の領域にあるリンパ節転移の有無(N)、遠隔転移の有無(M)の組み合わせにより分類されます。 非浸潤がんはがん細胞が乳管・小葉にとどまる乳がんで、0期に分類されます。浸潤癌は乳管・小葉外の間質に広がった乳がんでⅠ~Ⅳ期に分類されます。

同じステージⅠ~Ⅳの中でも、さらに細かく分けられます。

| TNM分類 (ステージ) |

N0 | N1 | N2 | N3 |

|---|---|---|---|---|

| Tis | 0 | - | - | - |

| T0 | - | ⅡA | ⅢA | ⅢC |

| T1* | Ⅰ | ⅡA | ⅢA | ⅢC |

| T2 | ⅡA | ⅡB | ⅢA | ⅢC |

| T3 | ⅡB | ⅢA | ⅢA | ⅢC |

| T4 | ⅢB | ⅢB | ⅢB | ⅢC |

| M1 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ |

T:がんの大きさ

| Tis: | 非浸潤がん |

|---|---|

| T0: | 視触診、画像診断で確認できない |

| T1: | 2cm以下 |

| T2: | 2cm以上5cm以下 |

| T3: | 5cm以上 |

| T4: | がんの大きさは問わず、胸壁や皮膚の浮腫等があるか |

【注】

*歯肉を原発巣とし、骨および歯槽のみに表在性びらんが認められる症例はT4aとしない。

N:リンパ節転移

| N0: | リンパ節転移なし |

|---|---|

| N1: | がんがある側と同じ側のわきの下のリンパ節へ転移がある |

| N2: | がんがある側と同じ側のわきの下のリンパ節へ転移がある、またはがんがある側と同じ側のわきの下のリンパ節へ転移はないが、胸骨のそばのリンパ節への転移がある |

| N3: | がんがある側と同じ側のわきの下のリンパ節へ転移がある、または胸骨のそばやその他のリンパ節への転移がある |

M:遠隔転移

| M0: | 遠隔転移なし |

|---|---|

| M1: | 遠隔転移あり |

●再発乳がん

しこりに対する初期治療を行った後、乳がんが再び発生することを「再発」といいます。通常は他の臓器に発生することを指し、IV期の乳がんとあわせて「転移性乳がん」と呼びます。手術をした乳房の領域に、再度がんが発生することは「局所・領域再発」と呼んでいます。

乳がんのサブタイプ

針生検で乳がんと診断されると、免疫組織化学法という染色法でさらに詳しく検査が行われます。その結果から乳がんは、ホルモン受容体、HER2タンパク、Ki67(がんの増殖能)という3つの要素によって、5つのタイプに分類することができます。これを乳がんのサブタイプ分類といいます。

サブタイプは乳がんの治療方針を決定する上で重要な因子です。

乳がんサブタイプ分類

| HER2(-) | HER2(+) | |

|---|---|---|

| ホルモン受容体 (+) |

Luminal A or Luminal B |

Luminal HER2 |

| ホルモン受容体 (-) |

Triple negative | HER2 type |

Luminalタイプ

女性ホルモンにはエストロゲンとプロゲステロンがあり、それらの女性ホルモンと結合する受容体が乳がん細胞に発現しているタイプを「ホルモン陽性乳がん」もしくは「Luminal(ルミナール)タイプ」と呼びます。女性の乳がんの約70%がこのタイプです。Luminalタイプは女性ホルモンにより、がんが増殖したり転移したりします。そのため、エストロゲンの産生を抑制したり、がん細胞のエストロゲンの取り込みを阻害する内分泌治療の適応となります。

さらに、後述するKi67の値などを考慮してLuminal AとLuminal Bに分けられます。Luminal Aに比べLuminal Bは、がんの増殖力が高く、再発リスクが高いタイプです。

HER2タイプ

乳がんの約15~25%では、がん細胞の表面にHER2タンパクが過剰に発現しており、このHER2タンパクが、がん細胞の増殖に重要な役割をしています。このタイプは「HER2陽性乳がん」もしくは「HER2タイプ」と呼ばれ、HER2タンパクの働きを抑える作用がある分子標的治療(抗HER2療法)の適応となります。

Luminal HER2タイプ

ホルモン受容体とHER2タンパクがいずれも過剰発現しているタイプです。

トリプルネガティブタイプ

乳がん細胞のホルモン受容体の発現が陰性で、HER2タンパクも過剰発現していないタイプを「トリプルネガティブ乳がん(Triple Negative Breast Cancer)」と呼びます。このタイプでは、内分泌治療や分子標的薬の効果は期待できず、化学療法の適応となります。

*Ki67染色率

増殖中のがん細胞に存在する核タンパクで、乳がんの増殖能を示す指標です。Ki67染色率が高いほど、がんの増殖のスピードが速いと考えられており、15~30%以上が高値となります。

乳がんの看護外来

日本では乳がんにかかる女性が増加傾向にあります。乳がんの治療は化学療法・ホルモン療法・手術療法・放射線療法といった様々な方法で行われ、患者さんは長期的な闘病生活を覚悟しなくてはならない場合もあります。乳がん患者さんの多くは30代~60代の女性であり、母親やキャリアを積んだ社会人として、家庭や社会のなかで重要な役割を担っています。ほとんどの方が育児や仕事と両立して治療を受けていますが、一人一人の抱える悩みや問題、不安、病気の経過は異なります。乳がん看護では、こうした患者さん一人一人にじっくりと向き合い、患者さんの人生を受け止めてQOL(生活の質)を支えていくことが求められます。

乳がん看護の専門知識や技術を持ち、乳がん看護を専門に担う看護師を「乳がん看護認定看護師」と呼びます。乳がん看護認定看護師は、乳がんと診断された患者さんの心理的サポートや治療選択の支援、治療に伴う副作用や後遺症への対処方法の指導相談など、幅広い視点から患者さんのQOL(生活の質)を保つためのサポートを行います。患者さんにとっては「子どもには病気をどのように伝えればよいのか」、「これからどう生きていけばよいのか」といった人生そのものにかかわる悩みと向き合い、患者さんが大切にしたいと思うことを守りながら一緒に考える役割を担います。

乳がん認定看護師の役割

乳がん専門看護といっても特別な看護をするわけではありません。ただし、乳がん看護は他のがん看護に比べて看護の幅が広いという特徴があります。

乳がんの治療は、手術・放射線治療・科学療法・ホルモン療法、さらに乳房再建など集学的治療を行う必要があり、治療は長期にわたります。ですから、治療方針を決定するための専門的な知識が必要であることは勿論、下記のようにあらゆる面でのサポートが求められます。

- 患者さんががんと診断されてから治療を決めていくための意思決定支援

- 外科手術及びボディイメージの変容や乳房再建の看護

- 薬物療法における看護および副作用のサポート

- がんが再発したときの看護、サポート

- 治療を継続していただくための精神的なサポート、家族の支援

- 終末期患者さんとご家族への看護

このように、乳がんには身体的・精神的双方から、様々な治療法に応じた看護が必要とされており、乳がん看護認定看護師はそれだけ幅広い知識と応用力を持っていなければなりません。

闘病生活を送る乳がん患者さんには、ご自身の病気や今後の生活において不安なこと、話したいこと、相談したいこと、聞きたいことが山ほどあるはずです。ただし、医師にこうした日常的な悩みはなかなか相談しづらいでしょう。このようなとき、乳がん患者さんの率直な思いを受け止めるのが、乳がん看護認定看護師の役割のひとつです。

- 乳がん看護認定看護師 三原由希子

最終更新日:2023年2月10日